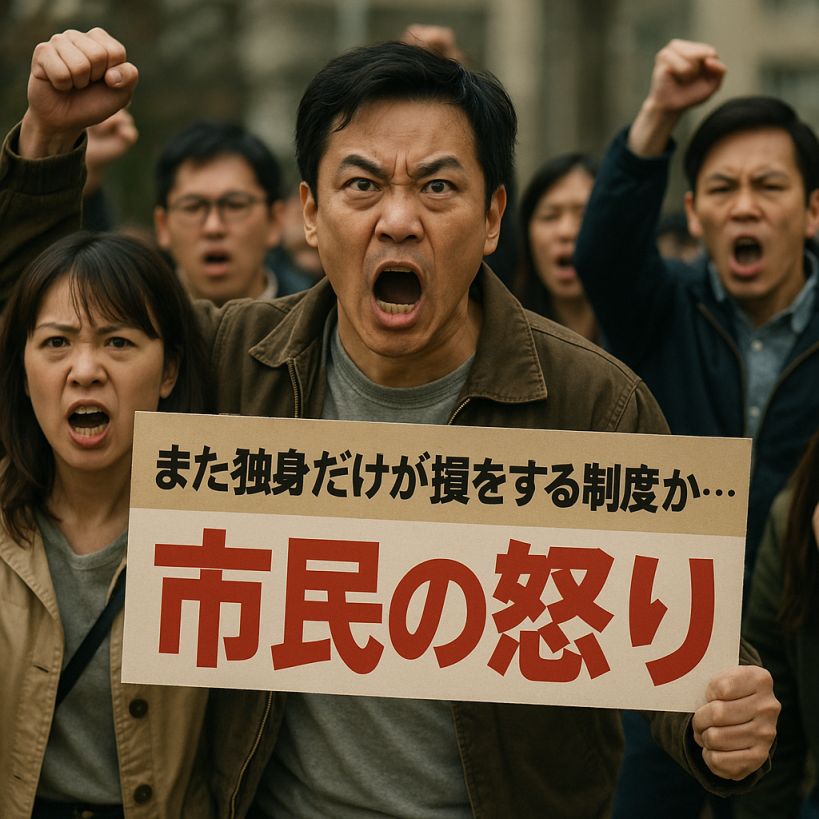

「また独身だけが損をする制度か…」そんな声がSNSに溢れている。

物価高で苦しむ中、さらに月450円の負担増。子どもがいないだけで「社会のお荷物」扱いされる現実に、あなたはどう思うだろうか?

三原大臣発言の衝撃と炎上の背景

2025年6月10日、三原じゅん子こども政策担当大臣の「独身税と言い換えることは間違っている」という発言が、インターネット上で大炎上している。

来年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」では、児童手当の拡充や妊婦の支援など少子化対策の財源を賄うため、1人あたりの平均で月額250円から450円、医療保険料に上乗せされる形で段階的に徴収されますという制度をめぐり、市民の怒りが頂点に達している状況だ。

なぜこの発言が炎上したのか

大臣の発言は、制度への批判をかわそうとする政府の姿勢が透けて見えたことで、さらなる反発を招いた。負担する側が抱くイメージから、メディアでもこの名称がよく使われていますという現実を無視した発言として受け止められている。

「独身税」と呼ばれる本当の理由

制度の核心的問題

この制度は、恩恵を受けられない独身者にも一定の負担を求める仕組みのため、一部で「独身税」と揶揄され、注目を集めているのです。実際の制度設計を見ると、なぜ「独身税」と呼ばれるのかが明確になる。

負担と恩恵の不平等な構造

- 負担者:医療保険加入者全員(独身者含む)

- 恩恵を受ける人:子育て世代のみ

- 独身者の立場:負担のみで恩恵なし

2026年開始の詳細スケジュール

2026年のスタート時には、1人当たり月額250円が徴収され、段階的に450円にまで増額される予定です。この段階的な増額計画が、独身者にとってさらなる不安材料となっている。

制度の具体的な負担額と影響

年収別負担額シミュレーション

| 年収 | 月額負担 | 年間負担 | 10年間負担 |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 250円〜450円 | 3,000円〜5,400円 | 3万円〜5.4万円 |

| 500万円 | 350円〜600円 | 4,200円〜7,200円 | 4.2万円〜7.2万円 |

| 700万円 | 450円〜750円 | 5,400円〜9,000円 | 5.4万円〜9万円 |

物価高騰下での追加負担の重み

経済アナリストの佐藤健太氏は「あらゆる物価が高騰する中で『実質増税』となれば、生活に余裕がない人は政府からの追撃で窮するのは間違いない」と見るという指摘通り、現在の経済状況下での新たな負担は深刻な問題だ。

市民の生の声:SNSで噴出する怒りの実態

Twitter(X)での反応

批判的な意見(代表例)

- 「名前を変えても実質は変わらない。結局払うのは我々」

- 「子どもがいない理由で追加負担とか差別でしょ」

- 「物価高で苦しいのにさらに負担増?ふざけるな」

- 「政府の建前論にはもううんざり」

Yahoo!ニュースコメント欄の反響

記事には7,751件のコメントが寄せられ、その大多数が批判的な内容となっている。特に目立つのは以下のような意見だ:

- 「独身差別を正当化する詭弁」

- 「少子化の原因を独身者のせいにするな」

- 「政治家は自分たちの給料削れ」

地方自治体からの懸念の声

かほく市ママ課「独身税」提案 財務省主計官と懇談という記事が話題になるなど、地方レベルでも制度への関心と議論が高まっている。

専門家が警鐘を鳴らす深刻な問題

税理士・経済専門家の見解

税理士の関口達也氏は「実質的な増税効果を持つ制度」と指摘し、家計への影響を懸念している。

法律専門家の見解

インターネットやSNS上で「独身税」という言葉が話題になっています。「独身税が課されるのではないか?」と不安に感じている方も多いかもしれませんという状況について、法律専門家は制度の透明性向上を求めている。

社会保障制度への影響分析

2026年4月から徴収が始まる「子ども・子育て支援金」に対し、ネット上では”独身税”とやゆする意見もという状況は、社会保障制度全体への不信につながりかねないと専門家は警告している。

政府説明と市民感覚の決定的乖離

政府の建前論

三原大臣は「子どもたちは大人になり、社会保障を担う一員になっていく」と強調し、「子ども・子育て支援金は全世代のものであり、”独身税”という言葉は独身の方だけに負担を強いることを想起させる正しくない言葉遣いだ」と述べた。

市民の実感との落差

しかし、要は「独身貴族」にとっては実質的に単なる負担増となるのだという現実がある中で、政府の説明は空虚に響いている。

「全世代支援」の矛盾

政府は「全世代・全経済主体」が子育て世帯を支える連帯の仕組みと説明しているのだが、その恩恵は子育て世代に集中するという構造的矛盾が、市民の不信を招いている。

他の税制との比較で見える不公平感

既存の「見えない独身税」との重複

現在でも独身者は以下の優遇措置を受けられない:

- 配偶者控除:年間最大38万円の所得控除

- 扶養控除:子ども1人につき38万円の所得控除

- 児童手当:月額1万円〜1.5万円の給付

累積的な負担格差

「見えない独身税」単身者と子育て世帯との税金の支払い額、どれくらいの差がある?という視点で見ると、新制度はさらなる格差拡大につながる懸念がある。

今後の展開と対策方法

制度見直しの可能性

市民からの強い反発を受けて、制度の一部見直しや負担軽減措置が検討される可能性がある。

ただし、2024年6月5日、参院本会議で新たな改正法案が可決され、2026年から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されることが決定しましたという事実は変わらない。

個人でできる対策

- 情報収集の継続:制度の詳細や変更点を常にチェック

- 政治参加:選挙での意思表示や議員への意見表明

- 家計見直し:月額数百円の負担増を考慮した家計管理

社会的議論の必要性

政府の試算によれば、今後少子化対策に年間3.6兆円が必要と見込まれ、まずはその一部を独身税でまかなうことからスタートし、段階的に独身税の負担を増やすという計画のようですという長期計画を踏まえ、社会全体での建設的な議論が必要だ。

まとめ:名称論争を超えた本質的議論を

三原大臣の「独身税と言うな」発言は、制度の本質的な問題から目を逸らそうとする政府の姿勢を象徴している。

実はこれは正式な税制ではなく、2026年から始まる 「子ども・子育て支援金」 のことを皮肉っぽく呼んでいる場合がほとんどですという現実を認めつつ、市民が納得できる制度設計への見直しが急務だ。

月額数百円という「小さな負担」と政府は説明するが、物価高と税負担増に苦しむ市民にとって、恩恵のない負担増は確実に生活を圧迫する。

名称論争ではなく、公平で持続可能な少子化対策のあり方こそが問われている。

2026年4月の制度開始まで残り約10ヶ月。市民の声を反映した制度見直しが実現するかどうか、政府の対応が注目される。

関連キーワード 独身税、子ども・子育て支援金制度、三原じゅん子、2026年4月開始、月額250円〜450円、医療保険料上乗せ、少子化対策、独身者負担、子育て世代支援、社会保障制度

コメント