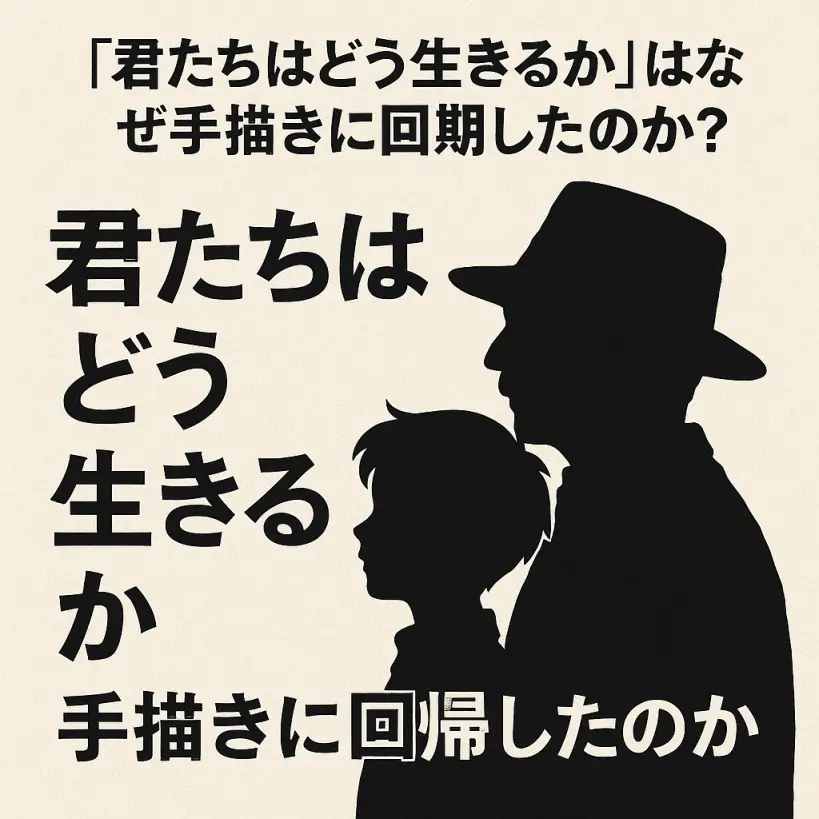

はじめに|ジブリがCG全盛の時代に選んだ道

デジタル全盛の現代、3DCGやAIを使ったアニメーションが主流となる中で、スタジオジブリの『君たちはどう生きるか』はあえて“手描き”の道を選びました。

それは単なる技術的な選択ではなく、ジブリが大切にしてきた価値観の再確認であり、観客との深い対話でもあったのです。

宮﨑駿監督が語った「手描き」の哲学

宮﨑駿監督は以前から「アニメーションは絵で人の心を動かすもの」と語ってきました。

彼にとって、アニメは“線”で感情を表現する芸術。その信念は『君たちはどう生きるか』にも貫かれています。

「描かれた線の揺らぎに、命が宿るんです」

この言葉からもわかるように、デジタルでは再現できない“手のぬくもり”を、彼は何よりも大切にしているのです。

表現の自由度と即興性

手描きアニメーションは、細かい表情の変化や、キャラクターのちょっとしたしぐさまで柔軟に対応できます。

CGではあらかじめモデル化された動きを元に構築するため、どうしても即興性やニュアンスに欠けてしまうことがあります。

『君たちはどう生きるか』では、キャラクターの心の機微を丁寧に描写し、無言のシーンでも感情が伝わるようになっています。これも手描きの強みといえるでしょう。

世界観と作風に合った表現手法

本作では、現実と幻想が交錯する不思議な世界が描かれます。

手描きによる“曖昧さ”や“揺らぎ”が、その幻想的な世界観に深みを与えています。

視覚の“完璧さ”を求めるのではなく、むしろ“曖昧さ”の中にこそ豊かさを見出す姿勢が作品全体に貫かれています。

観客との“余白”を大切にした関係

CGアニメは非常に情報量が多く、画面の隅々まで作り込まれています。

しかしジブリは、あえて余白や静寂を残し、観客に「想像の余地」を与えることを重視しています。

『君たちはどう生きるか』にはセリフのないシーンや、ゆっくりとした動きの場面が多数登場します。

そうした演出によって、観客は自分自身の感情や記憶を重ね合わせることができるのです。

海外からの評価と手描き回帰の意義

この手描きへのこだわりは、海外メディアでも高く評価されました。

“Hand-drawn frames carry a soul that CG often fails to capture.”(手描きのフレームには、CGでは表現しきれない魂が宿っている)— IndieWire

“Ghibli’s insistence on drawing every breath and blink makes their characters human.”(ジブリが息づかいやまばたきまでも描き込むことが、キャラクターを“人間らしく”する)— The New York Times

こうした評価は、単に技術の問題ではなく、作品の“本質”に関わることだと改めて気づかせてくれます。

まとめ|“描く”ことの意味を未来へ

『君たちはどう生きるか』の手描き回帰は、ジブリが今の時代に改めて「アニメとは何か」を問い直した結果です。それは、デジタルでは決して再現できない“人の心に寄り添う表現”を追求する旅でもありました。

これから先もジブリが歩む道において、“手で描くこと”の価値は決して色あせることはないでしょう。

コメント